马一浮(1883-1967年),浙江绍 兴人,原名福田,后取《庄子·刻意》 中“其生若浮,其死若休”之意,改名 为浮,字一浮,又字一佛,另号湛翁。 晚年自署蠲戏老人(取《法华经》“蠲 除戏论”义),名其居为“蠲戏斋”, 别署蠲叟,曾先后用过被褐、太渊、宛 委山人、服休、对湖野老、夕可老人等 笔名和别号。

清光绪九年(1883年)二月二十五 日,马一浮生于四川成都,6岁时随亲 出川返浙,寄寓杭州。其早年十分不 幸,11岁丧母,19岁丧父,20岁丧妻, 之后终身未再娶,无嗣。马一浮自幼聪 颖过人,有神童之誉,16岁时参加绍兴 县考,名列榜首。戊戌变法以后,为接受新学,马一浮与谢无量一起去上海学 习英文、法文和日文,并与谢无量、马 君武共同创办《二十世纪翻译世界》月 刊,介绍西方文明及学说,时有“天下 文章尽在马氏”之美誉。1903年,马一 浮赴美国主办留学生监督公署中文文 牍,其间曾去柏林游历,习德文,带回 一部德文版《资本论》,据说是国内最 早的马克思著作。1904年,他又东渡至 日本留学一年,学习日文与西班牙语。 回国后,国事日非,民生益困,马一浮 继续潜心读书,希望从中找到救国救民 之理。1939年,马一浮应国民党教育部 之请,在四川乐山参与筹创现代社会 下的古典式书院——复性书院,专事讲 学,任主讲。后因当局以政治干预书院诸事,马一浮辞去讲席,专事刻书。解 放后,马一浮得到党和政府的器重,受 聘为浙江省文史馆首任馆长,全国政协 特邀委员等职。“文革”期间,马一浮 受到冲击,1967年6月2日,因病与世长辞。

马一浮(左)抵达宜山 浙大档案馆藏

马一浮一生孤神独逸,不慕仕进, 潜心学术,博学通会,在儒学、佛学、 书法等方面都有极深的造诣,是20世纪 令人仰止的一代宗师。在20世纪30、40 年代,他与梁漱溟、熊十力被尊称为 “儒学三家”,并列为三家之首。梁漱 溟誉其为“千年国粹,一代儒宗”,周 恩来赞他为“我国当代理学大师”,其 治学经历先后经历了多次转变,用他自 己的话说:“余初始治考据,继专攻西学,用力既久,然后知其弊,又专治佛 典,最后始归六经。”虽然马一浮在各 个时期治学有所侧重,但并不在各家学 说中分出主从,而是以会通各家学术为 目的。他主张破除儒、道、佛以及儒、 道、佛内部的种种门户之争。他认为, 一些人之所以斤斤于派别门户之争,都 是由于他自己的“局而不通之过也”。

马一浮早年怀有积极的救世抱负, 力图于西方文化之中发现救国之理,但 是社会的黑暗和个人的生活经历使得他 重新回到书斋之中,以另一种方式实践 他的人生和社会理想。他说:“吉凶之 道,贞胜者也。今言奋斗,但并此仁心 以抗暴力,必可以济蹇难,乃所谓贞胜 也。中土先哲具此信念最坚,故不忧不 惧。”他认为现在中国只是一时为强力 所困,因为势力是一时的、有尽的,而 我国文化所追求的正义公理则是永久 的。文化高于政治,文化之恒久意义高 于一时一地势力之猖獗。文化乃出自人 心,人心不应亡,则文化自有其所负之 责,因为一国的根系所在便是此国的文 化血脉。

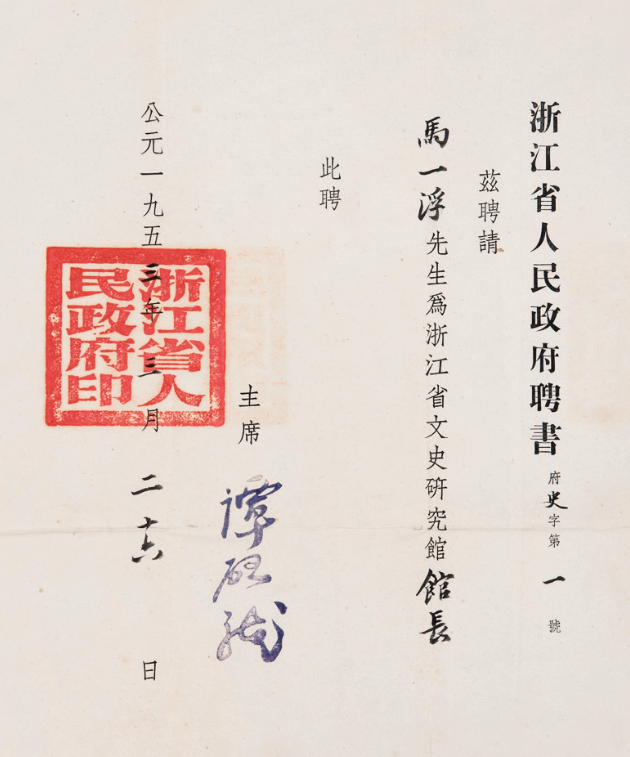

1953年,浙江省人民政府聘请马一浮为浙江省文史研究馆馆长

在经历了中西之学的比较和对儒 道释的深刻探求之后,马一浮最终回归 儒学,倡导“六艺该摄一切学术”, “西来学术亦统于六艺”。他认为天人 一性、物我一体的中国传统智慧和追 求,可以克服西方现代文明所带来的各 种弊端,引导人类走入和谐、圆融、和 平、有序的理想社会,真善美是人类生 活的最终目的,并在理论上得出儒家六 艺是世界人类一切文化之最后归宿的结 论。他说:“今先楷定国学名义,举此 一名,该摄诸学,唯六艺足以当之。六 艺者,即是《诗》《书》《礼》《乐》 《易》《春秋》也。此是孔子之教,吾 国二千余年来普遍承认一切学术之原皆 出于此,其余都是六艺之支流”;“六艺不唯统摄中土一切学术,亦可统摄现 在西来一切学术。举其大概言之,如自 然科学可统于《易》,社会科学可统于 《春秋》,因《易》明天道,凡研究自 然界一切现象者皆属之;《春秋》明人 事,凡研究人类社会一切组织形态者皆 属之。文学、艺术统于《诗》《乐》, 政治、法律、经济统于《书》《礼》,此最易知”。

马一浮在由西学转向儒学的过程 中,一度走入佛学,于老庄玄学和佛学 的各个流派都进行了深入的研究,在思 想上受到了很大的影响。当其回归儒家 六艺之后,佛学思想依然是其重要的理 论和方法资源。虽然马一浮没有出家, 但他的佛学造诣早已超出一般的高僧,三藏十二部无所不读,被认为是当世的 维摩诘,人称“佛学大师”。著名的弘 一法师之所以出家即是受到了马一浮的 影响。马一浮曾记载两人的交往:“溯 不佞与法师相识于沪上,在壬寅癸卯 间,其后十余年未尝得见。直至民国初 法师在杭州第一师范学校任教时,始复 相过从,迄于出家受具。此数年间,时接谈论。”广洽法师在纪念册“前言” 中也提到:“弘一大师在俗时,虽年长 马先生二岁,却经常登门求教,终于赖 马先生之接引,悟道出家。”当马一浮 得知李叔同受戒的消息后,亲自到灵隐 寺看望他,并把明代藕益大师的《灵峰 毗尼事义集要》和清代见月律师的《宝 华传戒正范》赠送给他。

马一浮博学硕望,常有名流前往拜 访。时在杭州的黄宾虹、张宗祥、夏承 焘、陆维钊、沙孟海等均为常客,远在 外地的谢无量、沈尹默、丰子恺、高二 适、林散之等也时来探望。1952年,时 任上海市长的陈毅冒雨到蒋庄拜访了马 一浮,引为知己。1957年,苏联最高苏 维埃主席团主席伏罗希洛夫访华来杭, 在周恩来的陪同下特地造访了马一浮, 并在庭前留下了珍贵的合影。

马一浮不仅在学术上造诣非凡, 为学界所推崇,其书法艺术也臻造妙 境,素负盛名。早在20世纪30年代,马一浮书作就已蜚声书坛,丰子恺曾誉其 为“中国书法界泰斗”。沙孟海在《论 马一浮的书法艺术》一文中赞道:“我 们展观马先生遗墨,再检读他《蠲戏斋 题跋》,可以全面了解他对历代碑帖服 习之精到,体会之深刻,见解之超卓, 鉴别之审谛,今世无第二人。”虞毅夫 亦在《马湛翁先生书法赞》一文中说: “古人每谓‘书如其人’,‘书为心 画’,我证之以马公之书而益信。其才 德学养之藏于中者,深湛玄远,莫测其 底蕴;其英华之发于外者,耑赖笔札一 耀其灵光。苟遇其人,则目击道存,必 将有所感发,获益当不止于艺事而已。 其书有不可及者四,孤征独到者一。童 年而好之,老而乐之,终生不废临池, 其精进不懈不可及;博习多优,兼擅诸 体,独超众类,其多能不可及;结字坚 紧,而气势旁达,酣畅尽致,其体用纯 备,舒卷自如不可及;兴之所至,心手 双忘,往往笔在意先,欲罢不能,其神速不可及。至其书法之最大成就,尤在 能到古人欲到未到之境。”

马一浮于金文、古籀、小篆、分 隶、章草、真、行、小楷诸体兼善,而 尤以行草和篆隶为最。其行书在取法上 立足于《兰亭》《圣教》,又参之以章 草、欧阳询父子、朱熹和沈寐叟之意 趣,最终形成一家之风格。在用笔上, 虽多露锋、侧锋,然凝练精到、沉着 痛快,了无薄弱尖锐之感。转折处翻转 方折,以壮其骨力,使线条尤显爽利 俊健。在用墨上,多以浓墨,然浓而不 浊,枯而不燥,如干裂秋风,润含春 雨,在行笔过程中,墨色的变化自然呈 现出来,极大地丰富了作品的内涵。在 结体上,以险劲取势,左低右高,峭拔 紧结,跌宕起伏,捺画取章草笔意,舒 展飘逸,与中心的收敛形成对比,增强 了字势的灵动。在章法上,拉开字距、 行距,字字独立,少作连带,然气脉贯 通,大有行云流水之妙,空灵清疏,意 境深远。

马一浮于隶书也自视甚高,得仙 逸之境。其在《隶势写本自跋》中说: “予既写《篆势》,因并写此篇。未换 笔,故多存篆法,颇有蜿蜒缪戾之趣, 非钱梅溪、邓完白所知也。”又在《< 杨淮表记>临本跋》中说:“此刻仅后 《杨孟文颂》廿五年,同在褒城石门西 壁,字势相类,疑为一人所书;皆纯以 篆势行之。钟元常所谓多骨丰筋者圣 也。余少好临此,髦而不废,下笔乃为 枯藤矣。”马一浮一生广临汉碑,尤好 《石门颂》,从中悟得“香象渡河,羚 羊挂角”之理,进而参以己意,着意夸 张横画的蚕头燕尾,以取宽博舒展、纵 横飞动之势,又于用墨枯中含润,神 融恬淡,令人察之“惟观神采,不见字 形”,真乃仙翁骑鹤,襟髯飘飘,古衲 出尘,令人神往。

在篆书方面,马一浮也出手不俗。 其在《书蔡中郎〈篆势〉写本后》中 说:“不党索予篆书,久而未能应。今 始为作此,自视犹在李少温、徐鼎臣之 间。”柯文辉在《儒道仙风——马一浮 大师的书法》中论曰:“马一浮篆书古 雅雍和,起落笔如联语‘雪消池馆初春 后,人停阑干欲暮时’等等微见锋颖, 不尽藏锋,与李阳冰、钱坫不同,如修 伟韵秀的古丈夫。”览其作品,使人如 沐春风,望之惟逸,发之惟静,字里行 间古雅纯正之气不觉沁人心脾,其线条 因墨色的变化而天机毕现、入于化境, 实非年高手硬、气敛神凝者所不能为。

![@Q(2M}Q]HW@D1UB$82RU21Y.png @Q(2M}Q]HW@D1UB$82RU21Y.png](http://www.zgmzblw.com/upload/2025/10-30/16-33-460475-1159178957.png)

马一浮 《酬啬庵雪中见怀》诗稿 27cm×16cm 1948年 66岁作 浙江省文史研究馆藏

扫码在手机上查看