郭熙(1000-1090年)是北宋画院画 家,字淳夫,河阳温县(今河南孟县) 人,故世称“郭河阳”。郭熙活动于英 宗、神宗、哲宗三朝,其中神宗时期是 郭熙艺术的黄金时代,其在艺术上与 关、李、范三家相媲美。郭熙今存作品 主要有《早春图》《窠石平远图》以及 《关山春雪图》等,其中《早春图》被 公认为郭熙的代表作。

与一般画家不同的是,郭熙的理 论水平颇高,充分体现在他的著述《林 泉高致》当中。书中总结并提出了“三 远法”和“四时法”,表现了他对艺术 在时空层面的认识。从北宋进入南宋的 这段时期,最重要的画家当属郭熙。后 世画论家称他的画“构图幽奇,意境清 旷,峰石奇特,气势雄伟”。

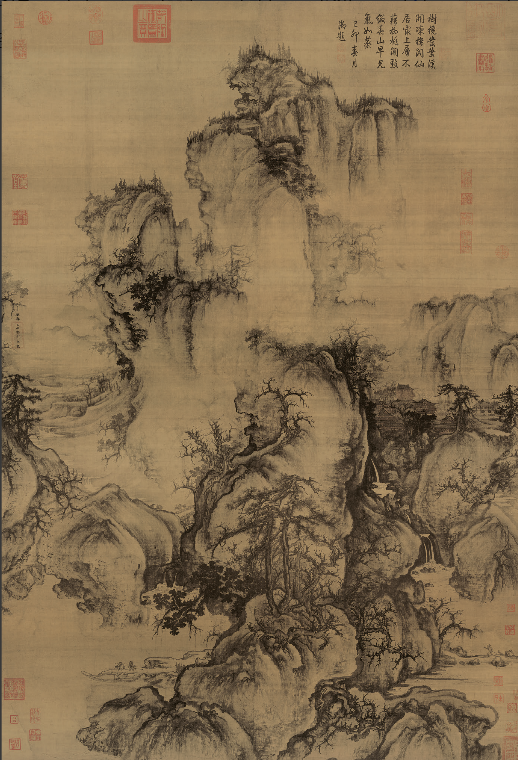

《早春图》轴纵158.3厘米,横 108.1厘米,属绢本水墨画。画的左侧 当中树枝下有落款“早春壬子年郭熙 画”。画幅顶端,有大清乾隆皇帝御题 诗:“树才发叶溪开冻,楼阁仙居最 上层。不籍柳桃闲点缀,春山早见气 如蒸。”此画作于神宗熙宁五年(1072 年),堪称中国水墨山水画的经典之 作,现藏于台北故宫博物院。

郭熙在宋仁宗至和元年(1054年) 之前,曾为苏舜元家摹写李成的《骤雨 图》6幅,颇受启发且画艺大进,从此得 到许多名人的赏识,后于宋神宗熙宁元年(1068年),经宰相富弼奉中旨征调 进京。宋神宗熙宁初年,郭熙入翰林图 画院为艺学,后为御书院待诏,最后任 翰林待诏直长。

和许多历史上知名的书画家一样, 由于郭熙鉴画极精,神宗曾把秘阁里所 有汉唐以降的名画,全部拿出来让郭熙 鉴赏并详定品目,因此郭熙得以遍览内 府所藏名画,眼界大开。不仅如此,神 宗还命郭熙考校天下画生,并完成为数 众多且难度较大的画作。由于神宗皇帝 的赏识,当时朝廷内许多场合都有郭熙 的墨迹,虽在哲宗朝他已不再得到恩 宠,但在画院之外,文人士大夫们仍旧 对他推崇备至,喜爱有加。郭熙一直在 宫廷作画,大约到90岁去世时,才终于 放下自己的画笔。

《早春图》主题明确而富有季节 感,描绘了春回大地、乍暖还寒时的深 山景象,构图上采用“十字”形章法。 近景之窠石古木,巨石圆岗重叠,一缕 淡淡的薄雾笼罩在半山腰,中景之巨岩 丛柯,右边中部为乱岗罗列,而乱岗与 山腰连接处有一片楼观。山腰里有泉水 流下直至右角山溪中,延伸至山溪的道 上有人活动;而画的左边则为空旷的山 壑,中有涧水绕过前面一大石岗至左下 角溪水中,大石后面一座木桥通向山 中,桥上亦有行人。下端伸向溪水的道 旁停一只木船,岸边有人挑水而归。画面前、后、左、右及中部的山石上均有 造型各异且长短不同的树木,或立或 斜,或直或曲,或依山,或倒挂。远景 之主峰云岗,皆置于正中的纵轴线上, 两腰部有曲涧栈道、茅亭层阁,从总体 上构成上高、中平、下深“三远”兼备 的壮巍气局。

郭熙《早春图》158.3cm×108.1cm绢本水墨台北故宫博物院藏

《早春图》的树木画法大多为蟹 爪、鹰爪,为郭熙所首创。其树干外轮 廓线遒美刚健且灵活多变,节疤处颇具 古意,以墨点之,树身则以淡墨薄染。

画中山石用有粗细变化而又曲折 的线条勾出轮廓,不同于隋唐及五代宋 初的线条提按顿挫,笔法本身的美感凸 显。他的线条不是纯粹意义上的南派或 北派,也不是简单的柔曲或刚劲,而是 柔中寓刚,用墨却颇为浓重和肯定。

皴法几乎不用线条,不同于南方 的披麻皴,也有异于北方的斧劈皴,而 是用松而毛的散锋,和干湿适中的笔墨 有顺序地横扫,大都为侧锋,因为行笔 速度较快,所以不仅有浓淡干湿的变 化,也出现了飞白的效果。山石的轮廓 与皴法犹如卷云,故也有人称此种皴法 为 “卷云皴”。远处的山石也是用曲折 多变的线条勾出,再用淡水墨勾、皴、 染,一气呵成。

此图峰峦秀挺,烟霭浮腾;林木舒 发,交柯乱蔓;溪流淙淙,潭水澄静; 渔夫樵子,旅客游人,个个意态欣然。展现了北宋山水画可望、可行、可游、 可居的美学追求。通篇来看,画面内容 丰富,画法成熟,可以代表郭熙绘画的 最高成就。

郭熙的《林泉高致》在中国绘画 史上也是引人注目的。这是一段由郭熙 的儿子郭思整理出来颇具价值的文字, 从某种意义上讲,是山水画高度成熟之 后的产物,也是对北宋后期以前山水画 创作的总结,可以说是荆浩《笔法记》 之后的又一重要理论著作。他的可贵之 处在于,《林泉高致》不是靠对绘画作 品的鉴赏,也不仅是依据文献记载和主 观臆想的著述,而是尊重自己在创作中 的体验和学习、理解前代山水画的心 得。所以,和荆浩的《笔法记》、石涛 的《苦瓜和尚画语录》一样,《林泉高 致》论述的是郭熙创作时各方面的得失 与甘苦,创作前的思想基础与认识方 法,以及创作中具体使用的技法和意境 的营造等方面的内容,一言以蔽之: “从实践中来,到实践中去。”

《早春图》体现了郭熙理论与实践 的高度统一。郭熙十分关注山水画的季 节特征所给予人的情绪感染,提出“四 时”之说,即:“春山淡冶而如笑,夏山苍翠而 如滴,秋山明净而如妆,冬山惨淡而如 睡。”

《早春图》画面景致空明净洁, 幽趣万端,真有“淡冶如笑”之情致。 虽然树枝尚未吐绿,但毫无冷僻之感, 却浸透着融融的暖意,荡漾着清新的气 息,饱含着活泼的生机,洋溢着喜悦的 情绪。

“三远法”是郭熙所提出的著名的 构图法则,也是中国山水画散点透视构 图法最重要的理论基础。他说: 山有三远,自山下而仰山颠,谓 之高远;自山前而窥山后,谓之深远;自近山而望远山,谓之平远。高远之色 清明,深远之色重晦,平远之色有明有 晦。高远之势突兀,深远之意重叠,平 远之意冲融,而缥缥渺渺,其人物之在 三远也。高远者明瞭,深远者细碎,平 远者冲澹;明瞭者不短,细碎者不长, 冲澹者不大,此三远也。

按郭熙的说法而论,《早春图》中 “三远”具足,意即:在此画作当中,既可看到高山仰止之清明,亦能领略深 远晦暝之内蕴,而这其中还不乏平远之 冲融气象,三者兼备。无论是构图、内 容,还是气息,都充分体现了早春时节 的典型特征。郭熙认为:“君子所以爱 山水者,其旨安在?丘园养素,所常处 也。泉石啸傲,所常乐也。渔樵隐逸, 所常适也。猿鹤飞鸣,所常观也。尘嚣 缰锁,此人情所常厌也。烟霞仙圣,此人情所常愿而不得见也。”(《林泉高 致·山水训》)

人们之所以喜欢山水画,归根结底 是因为人们喜欢自然的山水,人们为什 么这么喜欢山水并愿意与之亲近呢?正 所谓自然之山水不仅要可望、可行,更 要可游、可居,远离喧嚣,浩然养素, 逸隐山林而要“门虽设而常关”。山水 画可以使人摆脱世俗功利的烦恼羁绊, 可以陶冶净化人的心灵与情操,使人达 到精神的解放和心灵的宁静。要如宗炳 一般“卧游”,近距离地感受山水之 美,于是山水画就应运而生了,虽说它 的产生有着儒家与道家的理论基础,但 不能忽略的是人们心灵的呼唤和审美的 需求。山水画让人们不必离开家门,于 案牍劳形之际亦可以怡情逸志,充分领 略大自然的美丽。山水画以艺术的方式 向人们再现自然山水之美,满足人们对 大自然的审美需要。

故而,以《早春图》为代表的郭熙 山水画所追求的理想境界和美学内涵, 由此画可见一斑。

郭熙在11世纪中国绘画的熏染之 下,尤其是在李成画风的基础上,把 中国山水画的创作推向了更加写实具体 地表现大自然微妙变化的境界,并在当 中融入了浓厚的感情色彩。李成在当时 的影响很大,追随者不胜枚举,有许道 宁、翟院深、燕肃、李宗成等。李成去 世以后,郭熙和当时的驸马王诜继续学 习李成的画风,后人往往将这一派风格 称作“李郭画派”。此画派的名称与郭 熙所取得的成就密切相关,不仅如此, 郭熙对李成的风格真正做到了发扬光 大。同时,他虽主要取法李成,但也 有取法董源与范宽之处。除此之外, 他还注重师法自然并具有自己的创造 精神。

郭熙对后世的影响体现在绘画面貌及其风格上,其艺术主张 主要见诸于著述《林泉高 致》。除“三远”及“四 时”之外,他还主张:“欲 夺其造化,则莫神于好,莫 精于勤,莫大于饱游饫看, 历历罗列于胸中。”也就是 要勤于观察,目识心记,才 能夺造化之美。

《早春图》体现了“四 时”当中之早春的描写, 郭熙灵活地运用了“三远 法”,使具象的景物刻画和 不同视点在同一画面同时体 现成为可能,把中国绘画的 散点透视法发挥到了极致, 对后世影响深远。

郭熙是理论联系实践的 杰出代表,这不同于后世的 许多文人画家或职业画家, 在“偏攻易就,尽善难求” 的局限之下,不少人难于兼 善,而郭熙是兼而善之,难 能可贵!

扫码在手机上查看