笔、墨、纸、砚,通称“文房四宝”。传统的文人拥有精良的“四宝”,是人生乐事。

时下,毛笔书写逐渐在日常生活中隐退,社会上对“文房四宝”的观念也起了变化。练习书法的人以墨汁代墨,当然前者比后者简便。我到过一些书画家的工作室,有墨汁,却没有墨。取消了墨锭,中国书画特有的“墨分五色”的审美趣味肯定会降低。“执笔如壮士,磨墨如病夫”的感觉,还有“非人磨墨墨磨人”的体悟等,都大为消减。

墨被弃置;砚,理所当然也就被冷落了。砚台一向被视为“文房四宝”中最具工艺性与收藏价值的今日收集砚台者,当更注重它的鉴藏而非实用性的品格了。

工具改进,求便利,是科学发展的必然,并且理所当然地被视为进步。钢笔取代毛笔,甚至“无笔办公”“无纸出版”,不是走得更远吗?谁说不是进步?

我们不必因科学发达而大发思古之幽情。然而事情总有两面。我们在获得“进步”的同时,何尝没有失落?单就墨汁代墨锭这件很小的事来说,会不会也在不知不觉中助长着浮躁与急功近利的时风?我这样想,有人会嗤笑太“迂”!确实,我所想的小而又小,无关宏旨,不过,也固执地自认为想到了生活里的“深层”。

老友高兰祥,还有他的夫人孟桂兰,兰桂齐芳,伉俪情深,退休之后,热心收藏,单是铜墨盒就有三百之数(这使我想起因“三百石印”自称“富翁”的齐白石),从中选出一百七十余方,编为一集,自娱娱人,堪称雅事、乐事。

铜墨盒,兼具砚与墨的功能。我在小学、中学时代,同学中拥有铜墨盒者是有点教人欣羡的。盒子如果工艺水平高,字画精美,那么同学就会围过来观赏把玩,形成一道风景线。盒里的墨汁,那时候都靠手磨,然后注进去的。铜盒封闭,存放久了,就生异味;还有贮墨汁的丝绵也要精心制作,不然不便舐笔。我记得小学六年级的时候,一位可敬的国文老师(他的名字叫季轶常,崇明岛人),评点作文特别认真,遇到有的同学作文卷子墨发异味,便大声呵斥。原来,有的同学贪图省事一次磨好大量墨汁,分批使用,于是墨就变了味。老师的呵斥,是针对同学的“偷懒”行为,按老师的训导,砚台每次用毕,都要用清水洗净,磨墨更要用清水在窗明几净下从事;宁肯节约零花钱,也要买较好的墨,不能以劣质产品顶替(那时市场上标明“曹素功”“胡开文”的墨都是冒牌,我在少年时代曾长久地误以为这两家的墨最劣。这里顺便记下以见假冒伪劣贻害之深)。后来,每次回忆季老师的呵责声,总觉得他对我的教导已经超出“用墨”这件小事。

铜墨盒的使用也有其“弊”,所以大多数同学还是在书包里装上砚台和墨锭。但是铜墨盒仍不失为种“新型”的工具,虽然无关宏旨。

至少在今后,恐怕再也不会生产铜墨盒这类玩意了吧!高兰祥是一位有心人,20世纪70年代,我们共事五年,他用功笃实,乐于助人,远超出一般的行政干部;他挚爱艺术同他的人生态度相一致。他喜好收藏,重在美学欣赏、艺术研究。据高兰祥见告,铜墨盒的起始当在清代嘉庆、道光年间,照此,最多不过风行两百来年吧!我们无妨把它看成“文房四宝”中一个小小的异类。欣赏它,如果有比较丰富的历史文化知识,有比较高的书画鉴赏水平,那么可能会生发许多联想,乐此不疲。高兰祥的收藏中还有几件蒙古族和藏族的墨盒,令人想到马背上的生活,还有穿着民族服装的琳琅佩饰。

铜墨盒上的字画,大多用刀刻,后期也有用化学制剂(酸性)腐蚀。我喜欢前一种,从中可见刀味,运刀的深浅、阔狭、中锋或侧锋,透露出刻制者的匠心。说到这里,又不免有崇尚手工而“排斥”新技术之嫌了。

至于顶冒某某名人之作,我一向是不以为然的。只要作品好,何必冒名?名人作品又怎会随处皆是?对此,我看作我们传统文化中的一个劣点,由此窥见我们民族心理中病弱的一面。

高兰祥同志嘱序,昨天进入构想。今日早上提笔,却有一个阴影在我脑海中不肯离去。原来昨晚寝前读报,见整整一版刊登大小不一、变了形的名画《蒙娜丽莎》,每幅《蒙娜丽莎》像上,一律添加蓝色圆形眼镜,胡子上翘。这件事,使我久久不能入眠,直到现在握笔,还在搅乱我的思绪。在西方,亵渎《蒙娜丽莎》和其他名画的把戏早已有之,可是,我们时下的文化,难道竟已下滑到如此?我们还嫌不够?

这件事与本文不属同一题目,却不得不记。

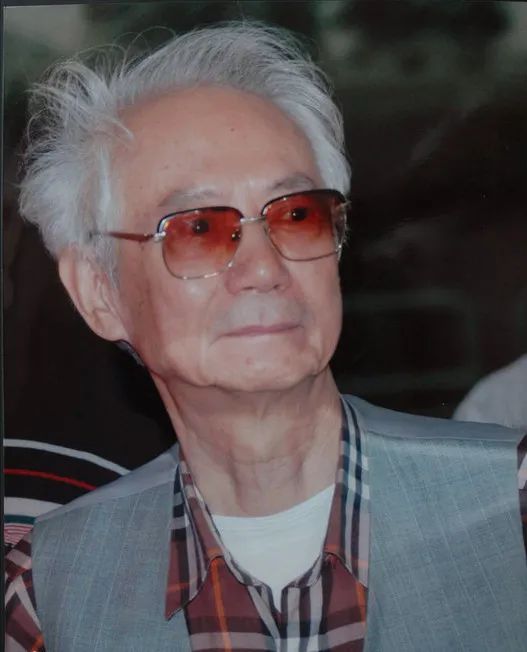

作者简介:沈鹏,1931年出生,江苏省江阴市人。别署介居主,著名书法家、诗人、美术评论家、中央文史研究馆馆员,首批国务院有突出贡献专家。

资料来源:《桃李正酣》、北京介居书院美术馆

扫码在手机上查看