2015年3月9日,著名摄影家吕厚民去世,留下大量新中国第一代领导人的珍贵照片,他不仅记录了领导人会见、握手的照片,也拍摄了大量领导人的生活照,使得民众得以看到不一样的伟人形象。

吕厚民曾担任毛泽东专职摄影师,有机会近距离跟随领袖,亲历了许多重要的历史时刻。像他这样的专门为领导拍照的摄影师被称为“红墙摄影师”,他们的照片成为了展示领导人形象的重要载体,也是历史的忠实记录者。

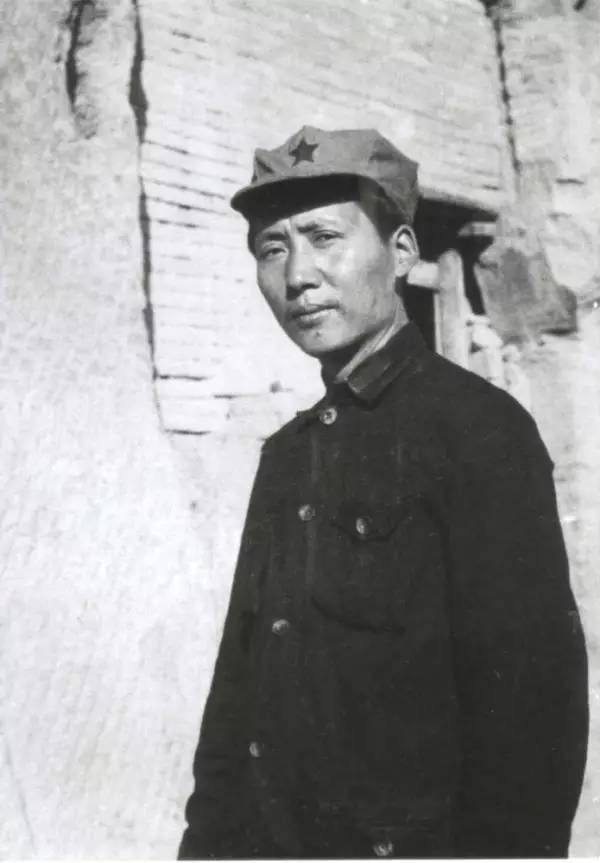

斯诺:为毛泽东拍下肖像,这张照片让世界认识毛主席

1936年,美国记者埃德加•斯诺在中国陕北为毛泽东拍下了一张肖像,头戴一顶八角帽的毛泽东显得英姿勃发。1936年年底,斯诺带着在延安拍摄的照片回到北平召开了记者发布会,毛泽东的这张肖像当场被《时代》杂志的老板以2000美元的价格买下,1937年1月,被刊登在《时代》的生活副刊上,从此,毛泽东和中国的红色政权开始被世界关注。这张照片展示了毛泽东充满信心的形象。此时,周恩来意识到,照片等影像宣传,可以使中共在人民心中建立起良好的形象,开始筹划建立自己的影像宣传队伍。

徐肖冰、侯波夫妇:一同拍摄开国大典

1938年,徐肖冰离开国民党的电影机构,成为了延安电影团的一员。同年,侯波也来到了延安,并于1942年与徐肖冰结婚。徐肖冰开始教侯波拍照,经过多年的学习,侯波成为了一名出色的摄影师。

毛主席与徐肖冰、侯波夫妇合影,“女同志才是半边天,要站在中间”毛主席不由分说地站在侯波左边。

1949年,徐肖冰夫妇两人一同登上天安门,拍摄开国大典,记录了这一激动人心的时刻。

1951年,侯波被调往中南海摄影科,成为第一位领导人的专职摄影师,她吃住在中南海,在电话前随时待命,跟随领导人进行拍摄。

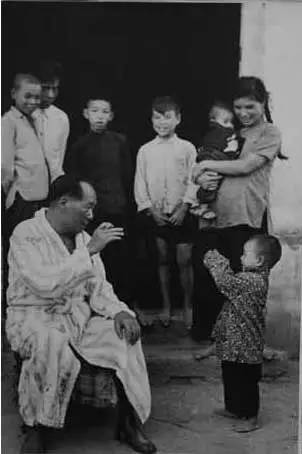

1958年,毛泽东游湖南湘江,上岸后顺着一条泥路,毛泽东走进了一户庄稼人的院子。照片上的毛泽东赤裸双脚,沾满湘江的污泥,散漫地裹着一件条纹毛巾浴衣,坐在椅子上惬意地抽着香烟,而小孩却调皮地高扬着自己的手,形成了一幅朴实、趣味的农家乐。整个场面好像普通人家偶尔在儿孙面前露出笑容的威严祖父,正与顽童逗乐。1959年,毛泽东回到故乡韶山冲,徐肖冰决定用摄像机记录全程,这是难得的夫妻俩共同拍摄。

夫妻俩一直住在中央新影的家属楼里,将积蓄用来在世界各地举办展览,将中国领导人生活、工作的影像向世界展示。

吕厚民:毛主席从来不说哪个不能拍,哪张不能发

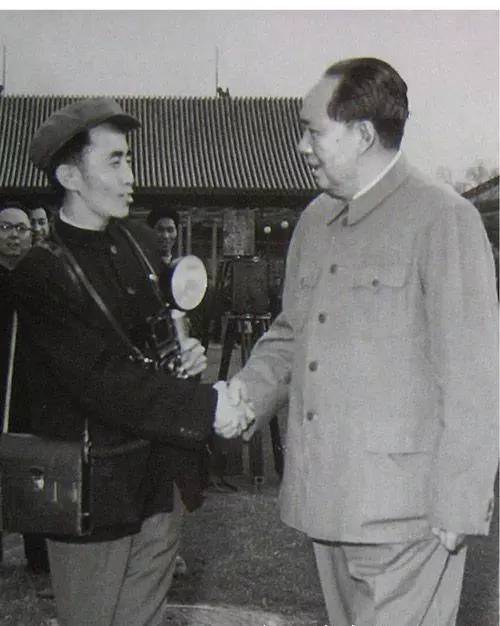

背着相机和闪光灯的吕厚民与毛主席合影

侯波成为主席的专职摄影后,曾在东北电影制片厂与她共事的吕厚民也十分向往得到拍摄主席的机会。1950年,他被调往中南海摄影科,成为了拍摄、整理资料的专员。

1952年5月,毛主席接见志愿军文艺工作者。当时,毛岸英在朝鲜战场牺牲不久,毛主席心里很悲痛,这是毛主席很少有的悲伤的镜头。

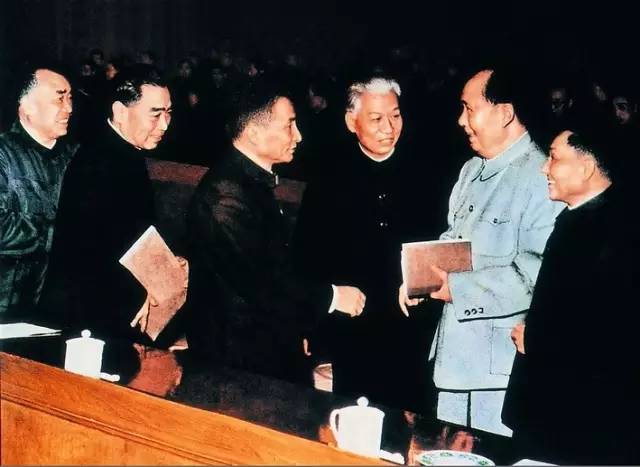

1953年,在中南海召开的中央人民政府第24次会议上,会议结束时,周恩来没有立刻离开会场,而是拿着文件来到毛主席身边,毛主席察觉后立马站起来,两人肩并肩站在一起,神态自然而亲密。凭着职业敏感,吕厚民及时抓拍了这一画面。

这幅名为《毛泽东与周恩来》的照片在国内外媒体发表后,引起了强烈反响,后来还被制成大幅挂画,进入千千万万个中国家庭。

“我为毛主席拍照,他从来没说你哪个能拍,哪个不能拍,哪个能发表,哪个不能发表。包括游泳以后,他没穿背心,上来以后,在那儿晒太阳。我拿相机对着毛主席,他还笑眯眯地看着我。在那个期间,虽然任务很重,但心情很舒畅。”

毛泽东站在旁边看女儿李敏穿滑冰鞋

为毛泽东留下更多的生活照,是吕厚民当时特别留意的事情。1953年,毛主席和李敏、李纳、毛远新在溜冰场上。主席对儿女的关心,吕厚民都看在眼里,无论如何他都要把这一切记录下来。这样的场景中,毛泽东不是作为一名国家领导人,而是作为儿女的父亲。

毛泽东在庐山

钱嗣杰:从来都不敢对主席“摆拍”

1964年,钱嗣杰从非洲回国,接替吕厚民成为了毛泽东的专职摄影师。

钱嗣杰参军后,中央指示要用笔和相机记录战争,他开始学习摄影。他先后任东北画报、东北人民解放军第六纵队、第四野战军第四十军摄影记者。钱嗣杰跟随部队,转战东北、华北,参加了辽沈战役和平津战役。1951年至1953年,钱嗣杰成为报道朝鲜停战谈判中外记者代表团中唯一的摄影记者。

2009年接受新华社采访时,钱嗣杰讲述了他最喜欢的两张照片的故事。

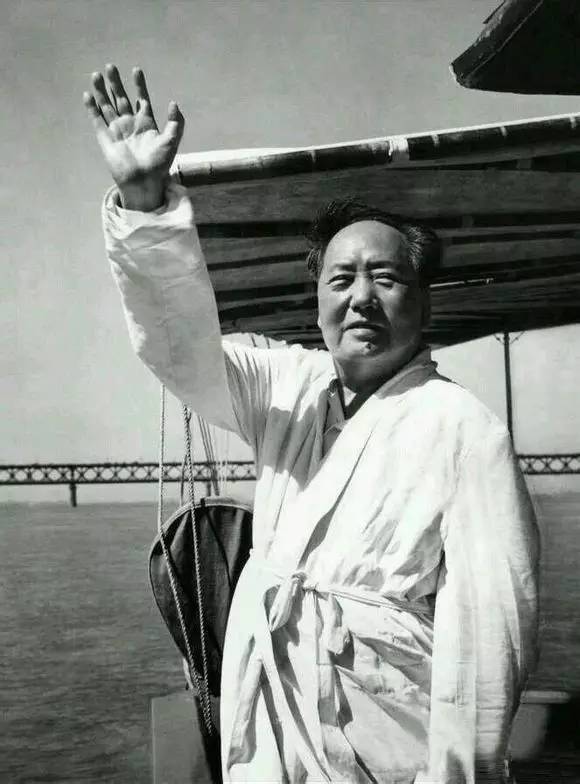

1966年7月16日,毛泽东以他73岁的高龄,最后一次游长江。次日,人民日报头版刊登了这张毛泽东挥手的照片。

“毛主席畅游长江,向大家挥手致意那张我比较喜欢,而且主席本人也很喜欢。那是一张富有象征意义的照片。”钱嗣杰说。很快,“跟着毛主席在大风大浪中前进”就成为家喻户晓的一个口号。

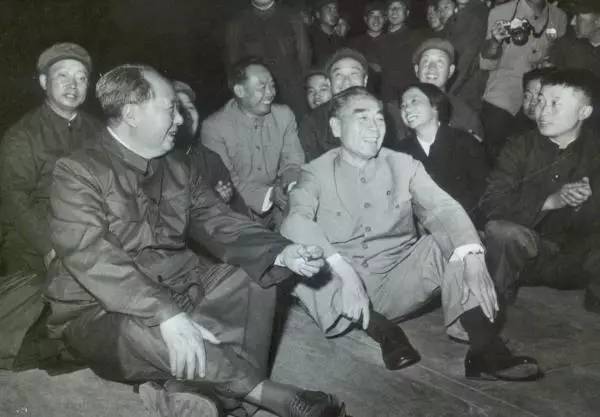

1966年10月1日,钱嗣杰拍摄的“毛主席金水桥席地而坐,和首都观众共赏节日烟火”照片。

“主席本来在天安门城楼上,不知道怎么回事,突然扭头就从城楼上下来到了金水桥那儿一站,下面都是观众。大家就说主席怎么下来了,这时服务员想给主席搬个椅子,让他坐在桥上。主席拒绝了,席地而坐,老百姓一下子都涌了上来。那张照片就叫“主席金水桥席地而坐,和首都观众共赏节日烟火。”钱嗣杰说。

钱嗣杰曾为毛泽东、周恩来、邓小平三位领导人不少照片,谈起拍摄领导人的感受,他说:“虽然我跟在毛主席身边好几年,但是,我从来都不敢对主席‘摆拍’。主席有一种威严,那时候相机还是胶片的,一个动作最多也就两三张,只能是摄影记者自己找角度,想办法。周总理不同,他比较随意,而且对记者很熟悉,知道记者需要什么。记者们都把他看作长辈,就像是单位的领导一样,和他商量稿子这么写行不行,照片哪张比较好等等。在大家眼里,最好拍的也是总理,他长得帅气,又有风度,不管笑不笑,气质都很好。有时候我也敢对他说‘总理,再过那边一点儿’,通常他都会照顾记者,尽可能满足大家的需求。”

1955年,钱嗣杰随团拍摄万隆会议,当时不少国家都向周总理提出要和中国建交。总理的活动一场接一场。钱嗣杰也马不停蹄,整整五天五夜没睡觉。上午拍会场,中午就赶紧冲洗,冲洗完了下午再跟着,晚上继续忙。冲洗完胶卷,有时候胶卷干不了,就得拿着电扇在那儿来回吹。

1979年1月29日,国务院副总理邓小平开始对美国进行正式访问。这是新中国成立后中国领导人对美国的第一次访问。这是邓小平在机场向欢迎者挥手致意。

钱嗣杰谈起数码摄影时代说:“作为一名老摄影记者,最欣喜的事情莫过于看到摄影记者队伍的壮大。从过去图片的不被重视到如今的图文并茂,从落后的摄影器材到现在的人人都会使的小数码相机,摄影和人们的生活也是越来越贴近了。”

杜修贤:最后一位“红墙摄影师”

杜修贤是最后一位“红墙摄影师”,1940年,14岁的杜修贤来到了延安,第一次看到了照相机。1959年,在新华社北京分社摄影组工作的杜修贤被调入中南海担任领导人专职摄影师,当时侯波负责拍摄毛主席,杜修贤负责拍摄总理的活动,1961年接任侯波摄影组组长职务。

杜修贤拍摄的七千人大会上,领导人会后商讨的照片

经过拼版加工后的宣传照

1962年,七千人大会上,等待了三天的杜修贤终于拍到了一张领导人的集体照片。随后,这张照片经过拼版加工后成为宣传画,去掉了原照片中的彭真,加上了朱德。

1972年,尼克松访问中国,要求杜修贤的照片表现出“不卑不亢”。他拍好后,将两人“准备握手”和“手握在一起”的两张照片给总理选,总理选择了前者。

1974年5月29日,周恩来陪同马来西亚总理拉扎克会见毛泽东。很少握手的两人在会见结束后握了握手,杜修贤抓拍下了这一瞬间,和毛泽东握手后第3天,周恩来住进了305医院,这是两位领导人最后一次握手。

“红墙摄影师”所留下的大量照片中,有的已经公布,有的照片在发表时经过改动,有的照片则至今留在档案袋里,他们为领导人留下的影像成为了中国政治中的珍贵见证。

资料来源:澎湃新闻,有删减

扫码在手机上查看