鲁明,陕西临潼人。1937年到延安抗大学习,加入中国共产党。

在南方局老同志中,鲁明同志给我们的印象非常深刻,他说起话来嗓门特别大,和蔼可亲,今年已经93岁。在抗日战争时期,他任中共中央南方局领导董必武同志的政治秘书、《新华日报》首席记者。

鲁明一见到我们就说:“我一回到重庆就特别高兴,使我回忆起许多往事。这儿毕竟是我的第二故乡。”我们请他谈谈当年在董老身边当秘书的往事,他的记忆力真好,很快就娓娓地谈起来。

西安招生委员会

1937年11月,国共合作形势较好,因西安是进入延安的大门,各地进步青年纷纷前往我党设在西安的八路军办事处。来投考抗大(全称“中国人民抗日军事政治大学”)、陕北公学和训练班的人很多,而且每天还有数十人来打探消息,从天亮一直缠到深夜,办事处的工作人员接待工作非常繁忙和紧张。

西安八路军办事处写报告给党中央和毛主席说:“如果抗大训练班继续招生,请派得力干部来支持。”1938年3月,毛泽东指示:放手吸收青年来延安学习。同年4月,党中央采纳了西安办事处的建议,组织成立了一个专门的“招生委员会”。从抗大派出了柏克、鲁明,从陕北公学派来了张涛,从安吴堡青训班也派来了人,一起协助西安办事处共同办理招生事项,并由胡乔木、冯文彬等人专门指导招生工作。

有了鲁明这些得力干部的支援,招生工作如鱼得水、如火如荼。抗大副教育长许光达也亲自到西安招生,很快招了200多人去延安学习。随着形势的需要,去延安的进步青年越来越多,党中央在延安又为不断进入的青年陆续设立了20多所学校。朱总司令在西安办事处亲切会见前往延安的青年时,勉励他们“学好本领,上前方来”。

距西安90华里的安吴堡青训班,每周都要开“迎接新学员,欢送毕业生”晚会。“再见吧,相会在前线”的歌声天天都在校园里回荡。

做董老秘书兼大记者

1939年4月,应党的工作需要,鲁明被派到重庆去做同样的工作。说到这儿,他兴奋地向我们讲了一件他不久前才知道的事情:即在中央党史研究室工作的李坤大姐在查阅党史资料时,竟查到中央发给重庆关于鲁明到重庆工作的电报,电报全文如下:

周(恩来)、董(必武)、叶(剑英)、博(古)、凯(丰):

特派鲁明、朱峰即日从西安动身去重庆,主持招生事宜,请予指导。

毛泽东、王稼祥、罗瑞卿

鲁明说:“当时同志们与我开玩笑,说这封电报是毛主席亲自签发的,把鲁明的身价都提高了”,“这事我过去不知道,最近才从李坤处得知的。”

鲁明到重庆后,由于国民党不发护照,便回不了西安,就留在了重庆。鲁明说:“当时我是青委委员,为在外面活动方便,我的身份是董老秘书。就这样,我就当上了董必武同志的政治秘书。”

那时,国民党每年都要召开两次参政会,共产党在参政会里有:毛泽东、董必武、邓颖超、博古、王明、吴玉章、林伯渠共7人,许多领导平时都不能参加,参会的大多是董必武同志。

皖南事变后,毛主席给周恩来发电报,要周(恩来)、叶(剑英)、董(必武)想办法离开《新华日报》,但鲁明必须留在重庆,随时向党中央汇报重庆方面的情况。当时南方局领导和《新华日报》的记者、总编都走了,每次开参政会议还必须派记者参加。因特定时期的工作需要,鲁明就到《新华日报》当了首席记者。当记者的目的,就是代替董老一年开两次参政会。从此,鲁明被大家信服地称之为“鲁大记者”。

董老与《商务日报》

在与董老一起工作中,董老亲自安排和指示改变《商务日报》事宜,让鲁明久久难以忘怀,多少年前的事,他至今记忆犹新。

《商务日报》创刊于1914年,是重庆总商会的机关报,也是本地土生土长的一张报纸。早年办得不错,也深受群众欢迎。1935年,蒋介石的势力伸向四川,康泽的“别动队”来到重庆,便接办了《商务日报》,刊登反共文章,该报也逐渐衰落。

报馆内,特务横眉竖眼,动不动就甩出手枪,拍桌大骂。生活又很艰苦,除了三顿霉米饭,发不出工资,囊空无洗,连搭公共汽车的钱都没有,有家的同志养不起妻子、儿女。

在周恩来、董必武同志亲自领导下,经鲁明的上下直接联系,中共地下党员徐逸安、杨培新相继进入此报,并和徐淡庐一道掌握了采、编、经营大权,意在扭转办报方向,运用它支持工商界反对四大家族,为党在工商界扩大统一战线搭桥铺路。

《新华日报》纯阳洞10号宿舍是鲁明、乔冠华、龚澎等同志在市内的住地和活动点之一。此处靠近中苏文化协会、抗建堂剧场、中国电影制片厂。车水马龙,鱼龙混杂,熙熙攘攘,便于进出,但也是特务盯梢的重要目标之一。徐逸安、杨培新等经常要冒着被特务盯梢的危险,深夜到鲁明的住所汇报工作。

董老知道这一情况后,通过鲁明安排,约见了徐逸安。董老、鲁明和徐逸安三人一起,作了一次长时间的分析、研究,最后董老确定了改变《商务日报》的方针、政策和策略。这就是:在商言商,只谈经济,不谈政治,国民党的文章不登,共产党的文章也不登;要以工商业的面貌出现,政治态度不超过《大公报》、《新民报》;争取西南工商界和迁川工商界的支持,要为中小厂商的困难说话……鲁明说:“董老确定的这一系列策略是完全正确的,这是根据当时客观实际策划的,因而效果好,巩固和扩大了我党在工商界的统一战线。”

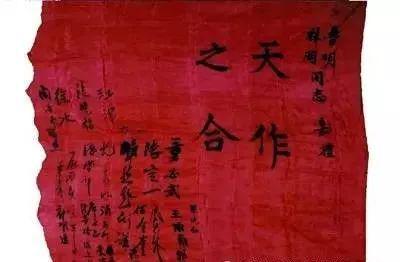

▲周恩来、董必武、邓颖超等同志为鲁明、林冈夫妇证婚签名

鲁明结婚

1946年5月29日,在《新华日报》南京办事处工作的鲁明和林冈结为革命伴侣,周恩来等参加了他们的婚礼。为向他俩表示庆贺,大家准备送给他们一件礼物。但在那样艰苦的环境里,根本就买不起什么像样的礼物。于是邓大姐就临时剪下一块红绸,请董必武在红绸上挥毫写下“天作之和”四个大字。周恩来、董必武、邓颖超、陆定一、王炳南等,代表领导和工作人员纷纷在红绸上签上自己的名字,然后郑重地交给了鲁明、林冈两位同志留作纪念,祝愿他们在革命的道路上携手并进,永远向前。邓颖超还向鲁明夫妇讲述了正确处理夫妻关系的“八互”祝词(互敬、互爱、互助、互勉、互信、互慰、互谅、互让),婚礼既简朴又热烈,充满了欢乐的气氛。

董老精神终生难忘

在夺取《商务日报》工作中,鲁明学到了不少工作经验,深深体会到党的政策的威力。从那时起到抗战胜利,整整8年时间,他一直在董老身边工作。有时董老返回延安或外出开会时,他就为南方局其他领导如周恩来、吴玉章、邓颖超、叶剑英、博古等同志服务。他调侃地说:“人们都说一仆二主,我却成了一仆多主。”

董必武是我党资深的老革命家,提到董必武,鲁明沉浸在深深的回忆中。他说,董老早年追随孙中山先生,是老同盟会会员,又是党的一大代表。同时,在广州召开的国民党一大,他也参加了。他接触面广,眼界开阔,文化涵养深,能写诗填词,还能写一手漂亮的书法。

“董老高瞻远瞩,对人才的重视、对人才的培养更是令人难忘。”鲁明说,在《商务日报》这块阵地上,董老先后输送了一批人去当编辑、记者,这些人在解放后都成了京、沪地区一些大报的中坚力量。

“我在董老身边先后8年时间,从他的言传身教中,我学到了不少好的工作作风和优秀品德,这些对我终身有着深刻影响。解放后,虽然大家都在各自岗位上忙碌,很少会面。但,我在他身边那些日子将是我终身难忘的。”

文章来源:学习时报

扫码在手机上查看