7月10日,敦煌研究院名誉院长、中央文史研究馆馆员樊锦诗从事敦煌文物工作60年座谈会在甘肃敦煌研究院举行。继今年5月向北京大学捐资1000万元支持敦煌学研究后,此次樊锦诗又向中国敦煌石窟保护研究基金会捐资1000万元设立基金,用于推动敦煌石窟保护、研究、弘扬事业和培养急需紧缺人才。

对此,被誉为“敦煌女儿”的樊锦诗表示,“这算是自己对敦煌事业,对推动全社会全方位助力敦煌研究院‘典范’‘高地’建设,再做一点力所能及的工作。”

1963年,樊锦诗毕业于北京大学历史系考古专业。毕业时,她响应党和国家的号召,于同年9月1日正式到敦煌研究院工作,开始了一生的志业。今年正值樊锦诗从事敦煌文物工作60年。

在莫高窟的60年间,樊锦诗从未忘记老师们的嘱托和自己肩上的责任。终于在73岁那年,她完成了《敦煌石窟全集》第一卷《莫高窟第266~275窟考古报告》,两分册8开780页,仅单册就是无法一手拿起的厚重分量。这也是我国第一份正规的石窟寺考古报告。

“没把考古报告做好,我这一辈子到敦煌干什么来了?”这是樊锦诗的信念。她常说,要用历史的态度看考古报告,它不仅是给今天读者的,也要流传后世。留史的东西必须科学、准确、全面,绝不能以讹传讹、误导他人。

樊锦诗曾参加莫高窟南区窟前遗址等发掘清理工作;运用考古类型学的方法,合作或独自完成了敦煌莫高窟北朝、隋及唐代前期的分期断代,这是学术界公认的敦煌石窟分期排年成果。

“我相信事情是一棒接一棒地做。我做了我的这一段,现在能做一点是一点。我期待并且相信年轻人会做得更好。”樊锦诗说。

从1975年担任敦煌文物研究所副所长,到2015年初卸任敦煌研究院院长,樊锦诗从事管理工作整整40年。1985年至1986年,敦煌莫高窟开展申请世界文化遗产工作,樊锦诗是申遗负责人。

“开始我也不太懂为啥申遗。填写材料的过程,给了我莫大刺激,世界文化遗产可是了不得的事儿!”一方面系统梳理莫高窟的地理位置、历史文献、文物价值、研究成果等,让她进一步看清了莫高窟的价值。另一方面,学习有关文化遗产保护的国际公约,让她了解了文物保护利用的先进理念。

1987年,莫高窟被联合国教科文组织世界遗产委员会批准列入世界文化遗产名录。世界文化遗产有6项标准,只要符合其中一项即可。“莫高窟6项标准全都符合,价值特别高。我心想,我一定要把工作做好,让莫高窟的保护管理真正符合世界文化遗产的要求。”樊锦诗说。

“敦煌是我的事业,也是我的第二故乡。服务敦煌是我终生的夙愿,千年莫高是值得奉献的地方。一生能以自己的所学从事自己喜欢的事业,这是我的幸运。”在座谈会活动中,樊锦诗表示,“60年来,我有幸参与、见证并为敦煌文物事业发展尽了自己的绵薄之力。在大家群策群力、鼎力支持下,敦煌文物事业已真正迈上科学的保护、研究、弘扬、管理道路,莫高窟在文化遗产保护管理方面的有效科学探索,得到国内外的高度肯定和评价。但敦煌文物保护利用弘扬工作是一项系统的工程,也是‘永久’的事业。”

近期,樊锦诗决定把自己近几年陆续获得的“吕志和奖——世界文明奖”“何梁何利基金科学与技术成就奖”的奖金,以及个人积蓄,凑足2000万元,设立专项基金。一半赠予她的母校北京大学教育基金会,以支持北京大学敦煌学的研究,开展相关的学术研究、人才培养、国际交流;另一半捐赠给中国敦煌石窟保护研究基金会,用于推动敦煌石窟保护、研究、弘扬事业发展以及急需人才的培养。

早在上世纪九十年代初,为了推进敦煌石窟保护研究事业的全面发展,争取更多社会力量的支持,樊锦诗与时任敦煌研究院长的段文杰等,利用国际友人、著名日本画家平山郁夫的捐赠,创办中国敦煌石窟保护研究基金会。从那时起,樊锦诗每年都会从自己的工资里拿出一万元,捐给中国敦煌石窟保护研究基金会,至今已坚持28年;樊锦诗每次获奖的奖杯、奖章与奖金也都交给敦煌研究院。2014年,樊锦诗退休时,又把公积金账户里存的45万元一次性捐出。2020年获得的“何梁何利科学技术成就奖”奖金100万元港币,樊锦诗又如数捐赠给中国敦煌石窟保护研究基金会。2019年樊锦诗获得“吕志和奖-世界文明奖”正能量奖并奖金2000万元港币。她决定将其中一半捐给母校北京大学,另一半捐给敦煌研究院。

今年5月4日是北京大学125周年校庆日,樊锦诗回到母校北京大学捐出1000万元,设樊锦诗教育基金,用于敦煌学研究;此次,樊锦诗又捐出1000万元,成立“樊锦诗基金”,用于推动敦煌石窟保护、研究、弘扬事业和培养急需紧缺人才。

座谈会上,敦煌研究院推出的《樊锦诗文集》正式出版面世。文集集结了樊锦诗从事敦煌文物事业60年来的学术研究成果,内容包含敦煌文化遗产的价值与保护管理、敦煌石窟考古研究以及纪念文、序文等。

“60年的学习、研究、管理和收获的经验,基本都收录在了这套文集之中,这是我在几十年工作中的认知、理解和体会。对以往工作归结起来,我感受最深的有三个方面。”座谈会上,樊锦诗说,一是,传承历史文化遗产,是对历史负责、对人民负责,每一个莫高窟人必须心怀理想、脚踏实地,抓住问题导向、注重细节,践行“莫高精神”,择一事终一生,才能成就敦煌文物事业。二是,文物工作要与时代同行,上世纪80年代开始,我们抓住了改革开放的大好机遇,坚持开门办院、守正创新,在自力更生的基础上,一方面做文明的交流互鉴,一方面坚持引入国际先进理念、技术和管理,最终开创了敦煌模式,铸就了敦煌质量品牌,把敦煌研究院建成了世界上敦煌学研究的最大实体,以敦煌石窟为代表的“中国特色·敦煌经验”文物保护模式也已基本形成,并逐步走向国际。三是,世界文化遗产保护管理既需要青灯黄卷,也需要科学精神,坚持以研究为基础、以法律为依据、以规划为蓝图、以人才为支撑、以永久保护、永续利用为目标的科学发展路径是我们取得成绩的关键。

“我常常说,我们是做了一些事,但这些事都是应该做的。敦煌还有许多事等待我们去做,关键是以后工作还要做得更好,不存在最好。”樊锦诗表示,她衷心希望新一代的莫高窟人,更加自觉地肩负起新的文化使命,勇做新时代中华优秀传统文化的继承者、传播者、创新者,让莫高精神代代相传。

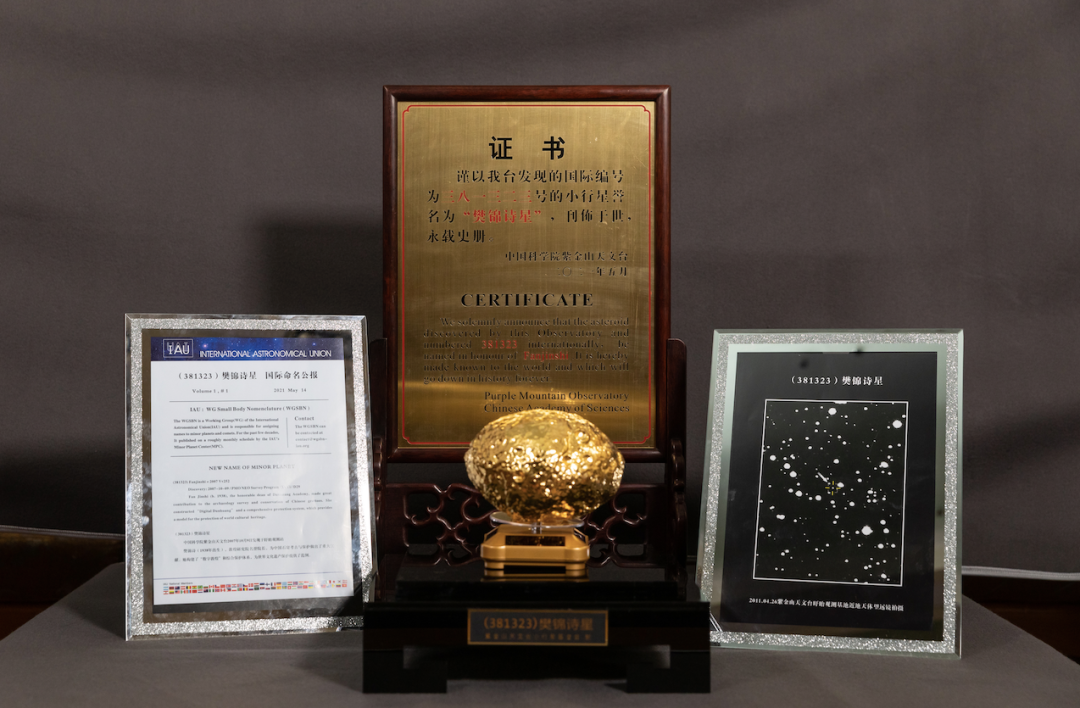

此外,座谈会上公布,国际381323编号小行星正式被命名为“樊锦诗星”。“樊锦诗星”是中国科学院紫金山天文台于2007年10月9日用近地天体望远镜发现的,2013年12月获得国际小行星中心给予的381323号永久编号。经国际天文学联合会小行星命名委员会批准,紫金山天文台发现的编号为381323号小行星已被命名为“樊锦诗星”。

“舍半生,给茫茫大漠。从未名湖到莫高窟,守住前辈的火,开辟明天的路。半个世纪的风沙,不是谁都经得起吹打。一腔爱,一洞画,一场文化苦旅,从青春到白发。心归处,是敦煌。”这是2019年感动中国人物颁奖典礼上的颁奖词,也是樊锦诗的生动写照。

资料来源:敦煌研究院、新华社、澎湃新闻、北京大学等